隨著數字化時代的到來,所有的服裝產品都可以運用先進科技來制作和界定。這樣一來,產品的標準化非常容易達到,但非常遺憾,人是感性的動物,如何讓消費者體驗到感性的部分,創造不一樣的氛圍和感覺,這是品牌的核心。消費者對一個品牌的要求已不僅僅限于所謂的版型、質量管理和數據化控制。

休閑類服裝成為主流是服裝行業不可避免的現實。所謂的休閑是與人們的日常生活和文化密切相關的。我們不能簡單的以物質生產作為標準,而要為產品注入一種感情,要用一種“感覺”來管理品牌,我認為這是未來制造業的一個重要課題。

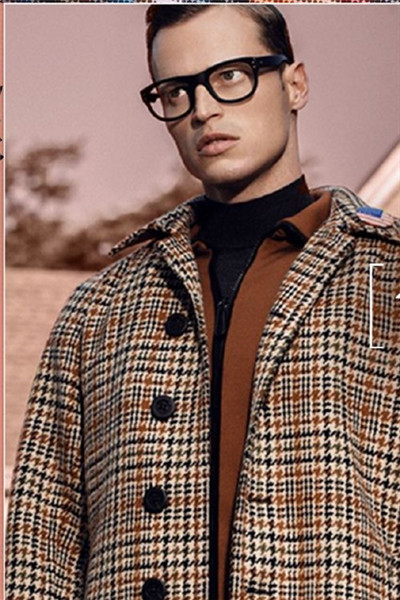

表面所能看到的造型、色彩、圖案等等,這些都是視覺的,這些背后所隱含的內容都與文化相關,這才是產品、品牌所需要擁有的內涵。我把它歸結為“品牌的表現力”,而不是品牌的制造力。

警惕制造空洞帶來的創造空洞

又有一次,我去了紐約的一家服裝品牌企業,這個品牌所有的產品都不在美國本土生產,全部外發訂單。在紐約的曼哈頓,它擁有一個很大的辦公空間,在里面工作的都是企劃、設計人員。但就在紐約附近的新澤西州,它竟然有一個很大的工廠。這我讓覺得很驚訝,那里竟然有450名以上工人,他們全部都是生產樣品的工人。

這些工人所做的工作,是把每一個生產的過程進行詳細分析,然后讓它數據化,隨后在世界各地尋求合適的生產商進行加工。

而我在商社工作的過程當中,發現到了上個世紀90年代中后期,加工業發生了一個質的變化。有很多服裝品牌委托我們來進行國外的發單和材料的進口等等。當時,我負責的工作有很多發單都是發往韓國的,但隨著中國的制造水平的提高,很多產品開始逐漸移到了中國進行生產。

隨著日本市場需求的不斷提高,零售業越來越注重以低價格進行競爭。為了滿足市場需求,日本國內的很多制造企業就不斷降低成本。為了降低成本,他們只能對國外發單,這使得日本服裝制造業的空洞化越來越厲害。

日本泡沫經濟破滅以后,城市的地價、商業地產租金價格也不斷下降,這使得很多生產商開始創立自己的品牌。然而,他們在創立品牌時,大多是以市場為核心,這又使得品牌同質化的現象非常嚴重。大型的、連鎖的、大眾化的品牌發展迅猛,結果就導致由制造業的空洞走向了創造業的空洞。

而對于服裝品牌來說,那些附加值到哪里去了呢?這是我們值得深思的。我要說的是,制造業如果一味追求降低成本的話,會帶來制造的空洞。而創意產業如果追求成本的降低,那我們的創造也會成為空洞。

中國的人工費用如今也在上升,如果中國的服裝制造業僅僅思考制造成本的話,那制造業的空洞也會出現。中國的制造業應該認真思考有效地對“智慧”進行投入。如何建立自己的研發中心,如何進行有效合理的制造成本和創意成本的管理,是我們要解決的課題。

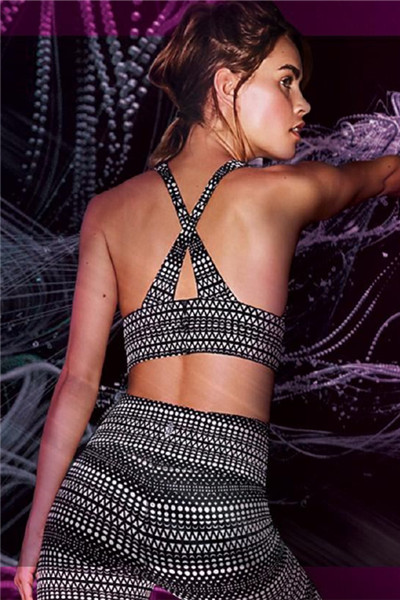

最后,我很想說,服裝畢竟是以技術為核心的產品,如果我們失去了優秀的技術工人,服裝業是沒有辦法發展的。不過,現在對技術人員的要求已經和以前不一樣了。他們需要有很好的感性意識,而不僅僅是硬件的物質技術。比如說面料上的圖案如何拼接、色彩如何組合等,這些都需要感性意識來完成的。我認為,對技術人員的智慧的培養、感性的培養,將成為服裝業的重要內容。同時,對于服裝制造業來說,每一位工人都不僅僅是簡單的技術工人,他們要成為時尚的領悟者。因為服裝產品不像家電,它不是沒有感性、沒有感情的東西。(作者: 桑澤研究所校友會會長 大豆生田守)