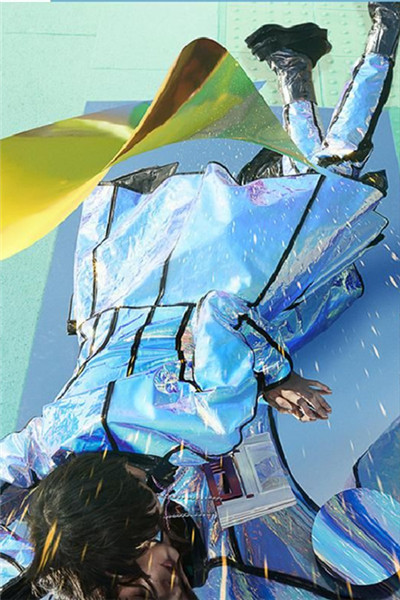

在中國鞋都福建晉江一家鞋廠,工人在流水線上生產運動鞋

晉江嘉利實業有限公司,一家生產兒童玩具車的公司,竟然也制造服裝。

“當年,鞋服是很好的行業,別人做我們也做,不過,金融危機以來,這個行業就開始下滑了,我們也砍掉了很多服裝業務。”嘉利實業董事長許海清告訴記者。

“危機還沒有來,但也不遠了。目前企業訂單已經在減少,現在最怕的就是,政府將來會把鞋服列入產能過剩行業,這將意味著銀行要抽貸,資金流要緊張。此外,明年全國將實行新的環保要求,很多企業已經經營很困難,接下來恐怕有更多企業倒閉。”一名泉州鞋服行業的負責人說。

今年7月,董事長丁輝“攜款跑路”,剛在香港上市半年的男士休閑服裝生產商——福建諾奇股份有限公司(01353.HK)一夜之間成為一個“黑洞”,泉州鞋服企業的危機被暴露在世人面前。

相比“危機”,當地官員更喜歡用“寒冬”、“轉型”等詞,來形容眼下的境況。

晉江市經濟貿易局副局長林永紅說,“一個晉江有2000多家制鞋企業,每年的總生產能力超過3600萬雙,產業鏈的兩端,又有衍生的皮革、鞋材、面料、印染等行業,這些行業占到了晉江工業總量的一半以上。至少從2年前起,這個行業就進入了轉型升級的關口。”

晉江市副市長王茂泉在接受記者書面采訪時表示,受國內消費低迷、終端銷售不景氣影響,再加上產品同質化問題,從2012年下半年起,晉江運動品牌相繼陷入“經營寒冬”。

晉江面臨的不僅是服裝問題,童車制造現在也陷入危機。

“我們從1997年就開始做玩具,2000年的時候,全國只有兩三家做電動童車的企業。10多年過去,現在這個行業也開始面臨同質化的問題,很多廠看你生產了就開始模仿,模仿很快,申請了專利也沒啥效果。”許海清說。

許海清的經歷也是泉州老板們的困惱:行業好的時候,一哄而上;行業差的時候,大家都得轉型。

“轉型最終解決的就是創新問題。”林永紅說。

“我們正在調整,以后只想做研發、銷售,把生產外包出去。”許海清說。

茂泰(福建)鞋材有限公司副總經理丁思恩的辦法是“科技創新”。

“對我們這個行業來說,現在賺的就是一點加工錢,大家都在拼價格,并且產品很難有品牌附加值。管理好一點,產品次品率低一點,優勢就大一點。”丁思恩說。

2009年,茂泰鞋材設立了福建省內唯一一家鞋底研發中心。“單單這些實驗設備,我們就花了2000萬,20個人在做科研。雖然目前還沒有大的效果,但是,這個實驗室能夠減少我們犯錯的成本。”丁思恩告訴記者。

不過,丁思恩也感慨,“創新有很大的風險,真正成功的只是少數。很多專利,轉化很難,但是對大企業而言,還是需要做。”

晉江政府也認識到了問題,正在逐步加大對科技創新方面的引導。

“去年我們拿到了十幾個發明專利,一個獎勵4萬元,獲得了五六十萬的補貼。”丁思恩說。

林永紅告訴記者,目前在晉江,像茂泰鞋材這樣的大企業自己做創新,而一些中小企業,政府會給他們提供公共服務平臺。

林永紅所說的公共服務平臺,就是類似洪山文創園、三創園、中小企業科技服務平臺、生產力促進中心、紡織鞋服人才培養和技術研發中心這類平臺,由政府投入建設。

王茂泉稱,這方面已有一些成果,比如陶瓷業的部分企業應用了瓷磚自動包裝線,每條生產線為陶瓷企業減少了20多名操作工。而這個產品就是在公共服務平臺上研發成功的。

除了公共服務平臺,晉江對一些新興行業的支持力度不小。

福建省納金網信息技術有限公司是一家體驗式3D展示、工業創意設計公司。該公司運營總監吳石生告訴記者,“我們從鎮上搬到晉江國際工業設計園一個多月,書記(晉江市委書記陳榮法)來了4次,市長來了兩次,我們的場地都是領導親自協調的,三年免租金,一年能夠省下十多萬的費用。”

“泉州企業的同質化很嚴重,很多企業沒有自己的設計師團隊,養一個好的設計師,有的一年得100多萬,成本很高。在納金網上做案例征集,成本降低了,可以選擇更多的資源。”吳石生說。

同質化,對應的解決之道是差異化經營。

王茂泉說,在市場的倒逼下,從去年開始,一批運動品牌相繼啟動渠道、產能結構調整工作,通過培育副線品牌、個性產品,實施差異化營銷,尋求突圍。經過一年多的調整期,晉江運動業態從今年起開始走出低谷,實現恢復性增長。“安踏上半年營收同比(比上年同期)增長28.3%,三六一度、德爾惠、喬丹等企業上半年訂單增速也均達到了10%。”

安踏(中國)有限公司首席行政官丁世忠說,“目前安踏仍有7.91億元庫存量,但庫銷比開始下降,目前為4:1,處于健康狀態。”

除了差異化營銷,丁世忠把最新變化歸因于組織變革和科技投入。“上半年,安踏在科研方面的投入為銷售成本的4.2%,接近9500萬元。”

丁世忠坦言,安踏的復蘇,不代表整個行業的復蘇,并非所有企業都能從低谷中走出來,短期內,國內品牌仍將面臨同質化嚴重、競爭激烈的難題。