1分鐘破1000萬元,50分鐘破億元!2014年“雙十一”韓都衣舍銷售額2.79億元,榮登女裝類目冠軍。從最初的野蠻生長到品牌化,韓都衣舍這樣的淘品牌改變著自己,也深刻影響著市場格局。

從韓都衣舍10樓的落地玻璃窗望出,是正在建設中的濟南市高新區。建筑工人、起吊機、腳手架……組成繁忙而喧囂的畫面。

房間內的節奏感絲毫不亞于窗外,盡管它串聯的是另一個世界。

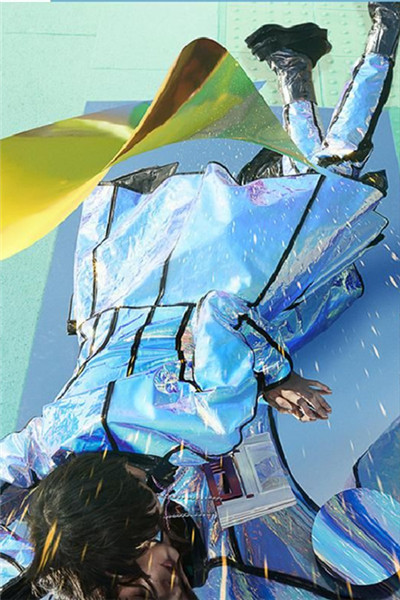

鍵盤聲此起彼伏,人形模特、設計臺、數百件新款……呈現時裝秀后臺即視感。

“雙十一”已經開始,屏幕上不斷攀升的數據預示了今年的勝利——1分鐘破1000萬元, 50分鐘破億元!單日瀏覽量突破8000萬人次,單日銷售額2.79億元,位列女裝類目冠軍。

此時,一份新品牌企劃案放到了CEO趙迎光的辦公桌上。

線上市場擁入大批對手,像窗外拔地而起的建筑,分享著服裝市場的蛋糕;幸好還有無數細分市場可以挖掘,如同建筑,有的勝在高度,有的勝在造型——“互聯網的美好之處在于,總有一款能夠打動你。”

從“淘便宜”到“做品牌”

韓都衣舍的發展,趕上了互聯網的好時候,準確說更與淘寶網的戰略休戚相關。

時間回到2009年。淘寶網推出淘寶商城,打造B2C業務板塊,需要大批品牌入駐。但當時線下品牌對線上渠道有諸多顧慮,淘寶只好主要在淘寶集市上尋找賣家入駐商城。

趙迎光的韓都衣舍(下稱韓都)在名單中。

當時韓都還是一家韓國服飾代購淘寶店,生意不錯,每天有300款新品上線,銷售額常年盤踞代購賣家前三名。但趙迎光已經感受到一些弊端:顧客等待時間過長,無法退換貨;貨品經常斷貨缺色缺碼,性價比不高……謀求轉型的趙迎光與淘寶商城一拍即合:做品牌,把產品、客服、定價的權利握在手里。這個思路打動了不少中小賣家,遂造就了第一批“互聯網品牌”,如韓都、七格格、裂帛、妖精的口袋等。

2009年韓都入駐淘寶商城(現天貓),也就意味著轉型做品牌。趙迎光運用 “小組制”——每個小組中有一個設計師、一個制作專員、一個訂單管理員。三人組合負責挑選款式、樣衣采購、打樣、生產……到上架銷售等系列工作。韓都的款式新穎度和更新速度都不是問題。

問題在供應鏈上。

“你最小的起訂量是多少?”

這是當年趙迎光尋找代工廠的必備句式。線上品牌的特點是“以銷定產,多款少量”,單個款式的訂單量很少。但大工廠多不接受小訂單,更別說根據銷售情況加急的訂單了。

一次,韓都做了一款短袖T恤,預計銷售300件。趙迎光好不容易找到一家小工廠,對方開價20元一件,一個月交貨,先付款再出貨。趙迎光匯了6000元給對方。兩個月后,天氣逐漸轉涼,工廠才交貨,而且質量奇差。

趙迎光不敢再找小廠家了。但韓都體量不大,無法長期和大工廠保持合作,導致衣服質量不穩定,囤積了大量存貨。這也是互聯網品牌的普遍困擾。就韓都而言,這個問題直到2011年3月IDG投資1000萬美元,得以提高訂單數量,才逐步有了面對工廠的話語權。

2009年,線上市場出現了新的變動。

當年下半年,線下成熟品牌開始陸續進入淘寶商城,如綾致服飾,太平鳥等。趙迎光能感覺到,此前的淘寶是“淘便宜”的天下,許多賣家依賴爆款,不那么看重質量,但線下品牌這些“正規軍”帶著品牌紅利而來,淘寶將從“淘便宜”轉型到“淘品質”。果然,線下成熟品牌們一出手就奪走大批銷量,很多以批發市場廉價低質產品為生的淘寶賣家開始退出舞臺。

趙迎光慶幸韓都先行一步開始了向品牌的轉型,接下來便是與大品牌們直接過招了。

產品設計感,營銷手法、資金實力等方面都難以硬碰硬,趙迎光只能突出韓都的一個優勢:速度。

一般線下品牌的上新周期較長(以速度聞名的Zara平均更新時間是兩周),趙迎光要求韓都上新以“天”為單位。為此他設計了一套“單品全流程運營體系”為韓都的小組們加速:以單款來考慮,用售罄率倒逼各個鏈條做單款生命周期管理。

具體的做法是,每個季度企劃中心會規劃流行元素與需要的款式數量,比如“千鳥格”、“3款”。每個小組拿到數據后,根據小組路線特性設計3款不同的有千鳥格元素的衣服,并全權負責配套的頁面制作、定價,預估每款的生產數量、所需流量等。

最重要是每個小組的資金額度自由支配,這個額度又與小組的銷量直接掛鉤,賣得越多,額度越大。本月的資金額度是上個月銷售額的70%。比如上個月賣了500萬元,500萬元的70%是350萬元,那么這個月該小組可以用350萬元再去下新的訂單。

配套的是一套“爆旺平滯”評價機制。韓都每隔14天會將所有款式拉通比拼銷量,銷量高的爆款或旺款,馬上返單;相對低的平款或滯銷款,馬上打折促銷。

小組提成根據毛利率和資金周轉率來計算,因此韓都很少有統一的打折促銷,而是每個小組根據商品情況做促銷決策,以保證毛利率和資金周轉率。如果一個小組的產品長期賣不出去,那么就會被打散重組。

韓都如今有267個小組,每天上新100多件,一年上新3萬款,售罄率高達95%。

“款式更新夠快,顧客會經常來看看。”如今,韓都的付費流量只占到10%,大部分流量靠的都是顧客“常回來看看更新”。

大牌們,來戰!

2011年10月11日,趙迎光發現韓都頁面上所有商品都不能售賣了。

事件的導火索是淘寶商城公布管理新規,提高技術服務費和保證金,一些中小賣家認為淘寶政策偏向大賣家,將韓都衣舍、七格格等數十家熱銷商品全部拍下,導致商品下架。

其實,韓都等品牌屬于“躺槍”,他們也是在大品牌的“陰影”下備感壓力的一群。2012年1月,淘寶商城正式更名為天貓商城,兩股力量完全成型,一是與淘寶集市的賣家相比算得上有品牌的“互聯網品牌”們,另一股力量是線下名牌,其中不乏耐克、李維斯等國際大牌。淘寶的政策如流量導向等,更偏向后者。淘寶商城里一些實力稍欠的賣家紛紛“出淘”,或轉戰其他平臺,或自建官網,或轉戰實體店。

韓都是走是留?

趙迎光已經察覺到,店鋪流量的一大來源——搜索排序,其結果排序按品牌分值排序的成分明顯增大;同時他也發現,越來越擁擠的服裝市場需要調性更加鮮明的品牌,消費者需求越來越細分,一個個細分市場又可以組成品牌群,或能與大牌們一戰。